8月20日,山东大学晶体材料全国重点实验室与山东产研院共建联合实验室和成果转化中试基地在济南高新区揭牌。山东大学晶体材料全国重点实验室在集成电路产业是“扫地僧”般的存在,被称作集成电路产业核心材料领域的战略级“科研大脑”与产业化引擎。

山东大学晶体材料全国重点实验室为何与山东产研院携手?双方强强联合,要办哪些大事?

“国家的宝贝”

山东大学晶体材料全国重点实验室于1984年获准建设,是我国最早建设的10个国家重点实验室之一,其创始人为我国著名材料学家、中国科学院院士蒋民华。实验室长期深耕晶体创制基础理论与技术突破,在激光晶体、非线性晶体、半导体晶体等关键领域持续攻坚。

8月20日联合实验室揭牌同日,山东天岳先进科技股份有限公司成功在香港联交所主板挂牌上市,上市首日,天岳先进(2631.HK)高开6.54%,报45.6港元。天岳先进就是山东大学晶体材料国家重点实验室的孵化企业,其创立和发展与山东大学晶体材料实验室、尤其是蒋民华先生的远见和贡献密不可分。

“别人长不出来的晶体,他们能长出来;别人长不大的晶体,他们能长大;别人没有长过的晶体,他们也要长。”国际同行如此评价山东大学晶体材料国家重点实验室。

2017年4月21日,国务院原总理李克强到山东大学考察时曾说,晶体材料国家重点实验室不仅是山大的宝贝,也是“国家的宝贝”。

该实验室汇聚院士领衔的200余人的高水平创新团队,其中国家级领军人才就有21位;牵头制定国际/国家标准19项,主导全球晶体材料技术标准的话语权;累计实现7项千万元级成果转化。近5年间,该实验室勇挑国家重任,承担国家级重大、重点项目多达37项。

因何结缘?

合作之道,在于强强联合,聚力共赢。山东大学晶体材料全国重点实验室为何选择牵手山东产研院?

山东产业技术研究院是山东省科技体制改革的“试验田”和“先锋队”,机制灵活、市场触觉敏锐,是连接创新与产业的桥梁纽带。该院成功收到山东大学晶体材料全国重点实验室的“橄榄枝”,主要凭借的是微纳制造公共技术服务平台。

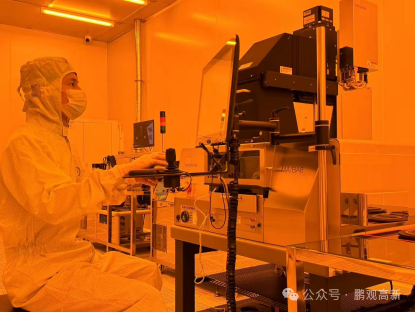

为打通原始创新到市场应用的“死亡之谷”,以中试熟化与共性技术供给为核心,济南超前部署了微纳制造公共技术服务平台,这是全市首条具备完整MEMS芯片生产加工能力的产线。

该平台总投资2亿元,于2023年贯通投产,平台总面积5500m²,洁净间面积约1800m²,包括光刻区、刻蚀区、湿法区、高温区、注入区、金属化区、划片区、封装区、测试区等9大功能区,配置光刻、键合、扩散、腐蚀、刻蚀、沉积、注入、封装、测试等设备90余台,可实现MEMS芯片生产全过程,对外提供高效率代工研发服务、4/6英寸MEMS产品稳定批产服务、产学研联合集智创新服务。

大家看出来了吧?山大晶体国重实验室与微纳制造平台是产业链上下游的关系。

强强联合

揭牌活动现场,山东产研院对接投融资机构,邀请山东大学晶体材料全国重点实验室的7个重点项目进行路演。来自顶尖研发平台的最新科研进展吸引大批投融资机构到场,活动现场互动热烈。“我们对项目很感兴趣,回头咱再进一步交流。”这句话俨然成了投融资机构的“口头禅”。

“今天不仅联合实验室和中试基地揭牌,还完成了一次高水平的项目路演。”山东大学晶体全重实验室主任徐现刚介绍,晶体实验室有很多优秀的人才,每年都产生创新性成果,但科研成果转化成产品,再迭代到成熟的商品推向市场,这中间有很长的路要走。山东产研院的微纳制造公共技术服务平台可以帮研发团队完成中试或小批量生产,有很多设备可以直接用,这是山东大学晶体全重实验室特别需要的支撑。

据悉,联合实验室和成果转化中试基地成立后,将锚定高价值成果转化目标,依托晶体材料全国重点实验室的原创技术,结合产研院的市场化机制,构建“基础研究-技术开发-中试验证”一体化平台,打造服务新旧动能转换的硬科技引擎,破解成果转化“最后一公里”难题,确保联合实验室高效运转、产出实效。

同时,山东大学将开放高端仪器设备的共享,支持联合实验室和成果转化中试基地高标准建设;与山东产研院联手开展创新型人才联合培养,培养一批兼具科研能力与产业思维的复合型人才,让人才既能扎根实验室,又能对接产业线,为学科发展、产业转型升级持续注入活力。

“山东大学高度重视此次共建工作,未来将在科研资源共享、人才联合培养、经费条件保障等方面给予全力倾斜支持。”山东大学副校长王美琴在揭牌现场透露。

稿件来源:鹏观高新微信公众号